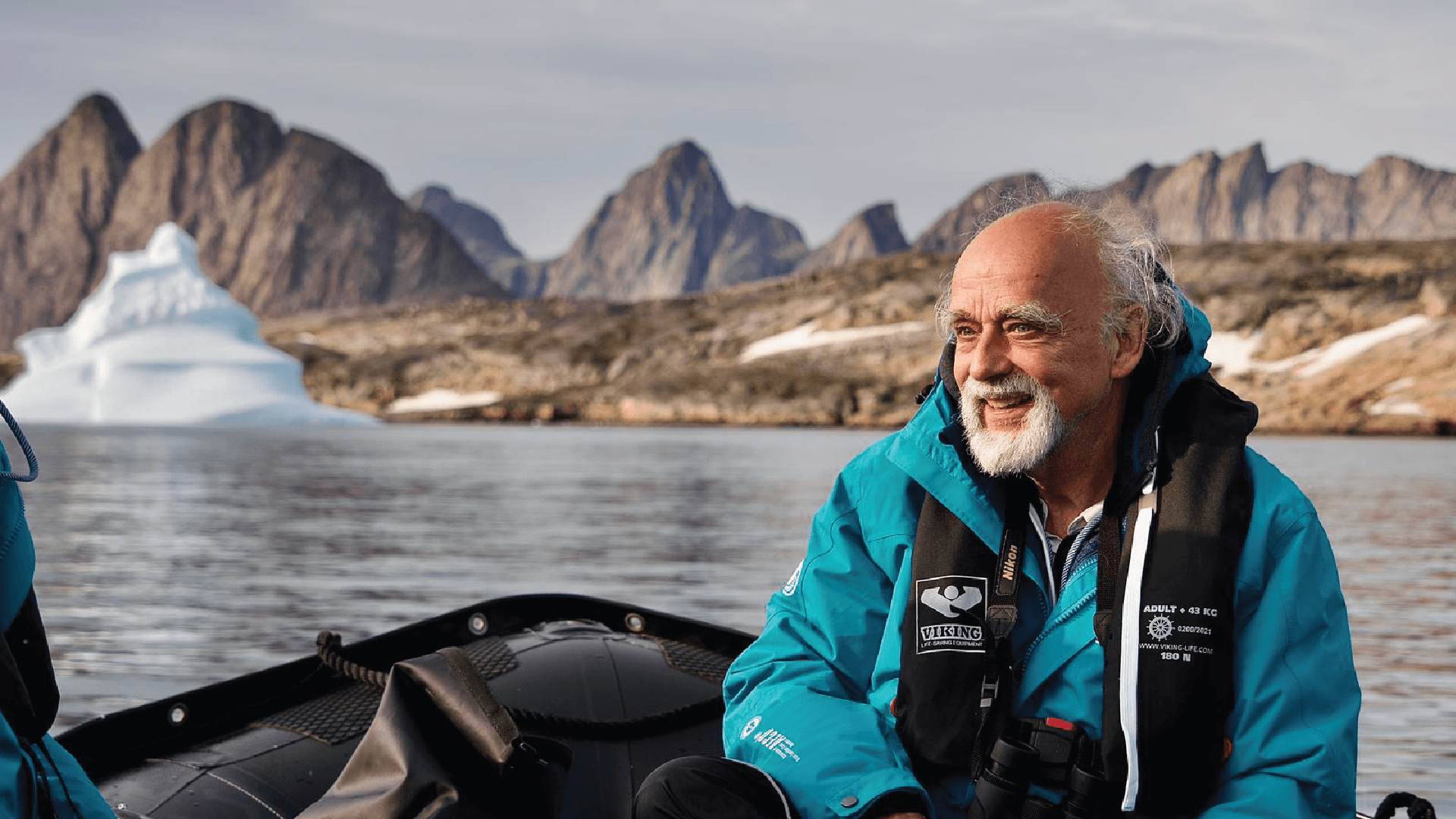

Nach jahrzehntelanger Forschung zur kooperativen Brutpflege bei Vogeln sowie zur Entstehung neuer Froscharten – und ausgestattet mit einem Doktortitel in Biologie sowie Abschlüssen in Zoologie, Genetik und Biochemie – teilt Uli Reyer heute sein Wissen an Bord von Expeditionskreuzfahrten. Seine Vortage verbinden tiefgehende wissenschaftliche Erkenntnisse mit zugänglicher Erzählweise und laden die Gäste dazu ein, die Polarwelt nicht nur als Reiseziel, sondern als lebendiges System zu begreifen – geformt durch Evolution, Verhalten und Wandel, sowohl natürlichen als auch menschengemachten Ursprung.

„Ich wollte die Natur nicht nur sehen – wollte verstehen, warum sie so ist, wie sie ist.“

„Für einen Wissenschaftler wie mich sind Wüsten ein Paradies.“

Hallo Uli! Was zieht Sie immer wieder in die Arktis zurück?

Uli: Ich war schon immer von Wüsten fasziniert – von heißen Sandwüsten ebenso wie von kalten Eis- und Schneewüsten. Sie faszinieren mich, weil sie auf den ersten Blick eintönig und leblos erscheinen, bei genauerem Hinsehen jedoch eine beeindruckende Vielfalt offenbaren: feine Unterschiede in den geologischen Formationen, spezielle Anpassungen von Pflanzen und Tieren und mitunter sogar verborgene Spuren früher menschlicher Präsenz. Für einen Wissenschaftler wie mich sind wüsten ein Paradies. Nach vielen Reisen in heiß Wüsten – die Sahara, die Atacama, die chinesische Taklamakan, das australische Outback – haben ich vor einigen Jahren die Arktis als mein neues Paradies entdeckt.

Was hat Ihre Faszination für die Natur ursprünglich entfacht?

Uli: Die Natur war von Anfang an Teil meines Lebens. Ich bin auf einem Bauernhof in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und war mit meiner Familie viel in der Natur unterwegs – beim Wandern oder bei Vogelbeobachtung. Zudem hatte ich inspirierende Biologielehrkräfte in der Schule. Diese frühen Eindrücke haben mich geprägt und letztlich dazu geführt, Biologie zu studieren.

Wie hat sich Ihre Forschung zur kooperativen Brut entwickelt, und welchen Einfluss hatte Orte wie Kenia und Australien auf Sie?

Uli: Während meines Studiums habe ich viele biologische Fachrichtungen ausprobiert – von der Meeresbiologie bis hin zu Vogelwarten – bevor ich mich für das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie entschied. Es war ein Zentrum der Verhaltensphysiologie entschied. Es war ein Zentrum der Verhaltens Ökologie, das tierisches Verhalten als evolutionäre Anpassung betrachtete. Dieser Ansatz erfordert Feldforschung – genau das Richtige für mich. Ich blieb viele Jahre dort, leitete eine Landzeitstudie in Kenia und eine kürzere in Australien. Diese Erfahrungen haben mich davon, dass das Verständnis von Verhalten das Studium von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung erfordert. Infolgedessen waren alle Projekte, die ich nach meiner Berufung an die Universität Zürich initiiert und betreut habe, ebenfalls durch eine enge Verknüpfung zwischen Verhalten und Umwelt geprägt.

Warum ist es so wichtig, Verhalten, Genetik, Ökologie und Evolution miteinander zu verknüpfen?

Uli: Was wir heute an Tieren und Pflanzen beobachten – in der Arktis, in den Tropen, an Land oder in Meer – ist durch Evolution geformt: genetische Variation, gefiltert durch natürliche Selektion. Um eine Art zu verstehen, muss man all diese Erbenden betrachten. Das bedeutet: Was wir heute sehen, lasst sich nur begreifen, wenn wir auch die Vergangenheit kennen. Das ist nicht nur akademisch – auch angewandte Bereiche wie Artenschutz oder Tierzucht hängen davon ab, zu verstehen, wie Arten funktionieren und wo die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit aufgrund genetischer Voraussetzungen und evolutionärer Entwicklung liegen.

Worte als Brucke zwischen Welten

Warum ist es Ihnen wichtig, Wissenschaft über das Labor hinaus in den Alltag zu bringen?

Uli: Wissenschaft sollte er Menschheit auf irgendeine Weise zugutekommen. In der Medizin ist das offensichtlich. In den Grundlagenwissenschaften, zu denen auch meine Forschungsarbeit gehört, besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass Erkenntnisse später Anwendung finden – etwa in Naturschutz. Der primäre Zweck ist jedoch das Verstehen grundlegender Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhange in der Natur. Menschen sind neugierig – sie lesen populärwissenschaftliche Bucher und schauen Dokumentationen. Ich betrachte wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit als kulturelle Bereicherung, vergleichbar mit Oper oder Theater. Vielleicht nicht „nützlich“ im engen Sinn – aber sie bereichert unser Leben.

Ist das Reisen eine natürliche Erweiterung Ihrer wissenschaftlichen Denkweise?

Uli: Eigentlich sehe ich es umgekehrt: Es waren die Spaziergänge und Familienurlaube, die meine Neugier geweckt haben. Ich wollte nicht nur sehen, dass sie Natur so ist, wie sie ist – ich wollte verstehen, warum. Diese Neugier hat mich nie verlassen. Sie ist die treibende Kraft, die mich Wissenschaftler gemacht hat – und die mich heute dazu bringt, als Gastdozent auf Expeditionskreuzfahrten unterwegs zu sein. Diese Reisen ermöglichen mit, neue Orte zu entdecken, Gedanken mit anderen Reisenden auszutauschen und weiterhin neugierig zu bleiben.

Wie bereiten Sie sich auf eine Reise vor? Passen Sie sich unterschiedlichen Zielgruppen an?

Uli: Mein Ziel ist immer dasselbe: Dass die Menschen sagen „Das war interessant, informative und unterhaltsam“. Natürlich passe ich mich dem Publikum an. Kreuzfahrtgaste benötige eine andere Herangehensweise als Biologiestudierende. Da ich in beiden Bereichen jahrzehntelange Erfahrung habe, fallt es mir leicht, den passenden Stil zu Wählen. Meine Vortage sind thematisch auf die jeweilige Region abgestimmt – etwa spreche ich über Rentiere auf Spitzbergen oder Moschusochsen in Grönland, wenn ich arktische Ökosysteme erkläre.

Sie sind bekannt dafür, mit Mythen aufzuräumen. Was ist ein weit verbreitetes Missverständnis über die Arktis?

Uli: Swan Hellenic spricht in diesem Zusammenhang von “Mythenentzauberung“, weil ich ein Buch über legendare Kreaturen wie Einhörner und Drachen geschrieben habe. Doch in der Arktis betrifft eine weitverbreitete Fehleinschatzung die Vorstellung, sie sei noch immer unberührt und ursprünglich. Das entspricht nicht mehr der Realität. Klimawandel, Umweltverschmutzung, invasive Arten und Übertourismus stellen ernsthafte Bedrohungen dar. In meinen Vortagen spreche ich gezielt über diese Veränderungen – und über die Rolle, die wir Menschen dabei spielen.

Klarheit in der Wildnis

Gibt es Polartiere, die Sie immer noch überraschen?

Uli: Die kalte Winterlandschaft fasziniert mich immer wieder aufs Neue, weil sie überraschende Entdeckungen und Einsichten ermöglicht. Gleichzeitig bin ich nach wie vor von bestimmten Tierarten besonders angetan: Eisbären, Moschusochsen, Polarfuchsen, Walen und Walrossen. Auch die Welt der Seevogel begeistert mich – sie erwecken die Landschaft wahrend der sommerlichen Brutzeit regelrecht zum Leben.

Wie gelingt es Ihnen, komplexe wissenschaftliche Themen an Bord verständlich zu vermitteln?

Uli: Ich beginne meine Vortage stets mit etwas Vertrautem – einer gemeinsamen Erfahrung oder einer alltäglichen Beobachtung. Von dort aus erläutere ich dieses Detail im größeren Zusammenhang, zum Beispiel anhand eines grundlegenden biologischen Prinzips aus der Physiologie oder Ökologie. Anschließend schlage ich Brücken zu relevanten Erkenntnissen aus anderen Disziplinen wie der Verhaltensforschung, Genetik oder Evolutionsbiologie. Dabei nutze ich visuelle Hilfsmittel – Bilder, Videos, Animationen – und setze gezielt Humor und Interaktion ein. Das macht den Vortag auch für fachfremde Zuhörer lebendige und zuganglich.

Tragen Expeditionskreuzfahrten zur Sensibilisierung für den Klimawandel und den Naturschutz bei?

Uli: Ja, solche Reisen haben zweifellos das Potenzial, das Bewusstsein der Teilnehmenden zu scharfen. Wie es so treffend heißt: „Man schützt nur, was man kennt und liebt.“ Viele Gaste erzählen mir, dass sie sich vor der Reise kaum Gedanken über Naturschutz gemacht hatten. Nach den Vortagen und den unmittelbaren Eindrücken vor Ort verspuren sie oft den Wunsch, etwas zu verändern. Nicht alle werden aktiv, aber wenn einige es tun – und vielleicht andere dazu inspirieren, ihre Einstellung und ihr Verhalten zu überdenken – dann hat die Reise eine nachhaltige Wirkung entfaltet.

Diesmal sprechen Sie auf English – beeinflusst die Sprache Ihren Lehrstil?

Uli: Auf dieser Reise werden alle Programmpunkte ausschließlich auf Englisch stattfinden, da dies die Bordsprache auf den Schiffen von Swan Hellenic ist. Ich stehe jedoch deutschsprachigen Gästen jederzeit für Gespräche in informellen Situationen zur Verfügung – bei Landgängen, gemeinsamen Mahlzeiten oder in anderen Momenten. Für mich verändert der Sprachwechsel nichts an meiner Art zu unterrichten, da ich als Professor an der Universität Zürich seit viele Jahren in beiden Sprachen lehre.

Reisende Gedanken, verändernde Welten

Auf welche Themen freuen Sie sich besonders, diese hervorzuheben?

Uli: Zu den Themen, die ich besonders hervorheben werden, gehört der Vergleich arktischer Ökosysteme mit denen weiter südlich gelegener Regionen – etwa die ausgeprägten jahreszeitlichen Veränderungen und die besondere Tierwelt in Gebieten wie Spitzbergen, Island oder Grönland. Solche Themen veranschaulichen sehr gut, wie sich Arten an ihre Umwelt anpassen – und wo die Grenzen dieser Anpassungsfähig liegen. Außerdem spreche ich über den Klimawandel in einem Vortag mit dem Titel „Der Eisbär – eine Ikone des Klimawandels“. Darin hinterfrage ich auch extreme, einseitige Sichtweise und rufe dazu auf, sich eher auf Fakten als auf Emotionen zu stutzen.

Was hoffen Sie, dass die Gäste von Swan Hellenic aus Ihrer gemeinsamen Zeit mitnehmen werden?

Uli: Ich wünsche mir, dass die Gäste eine Wertschatzung für die Schönheit der bereisten Regionen entwickeln – sowie für die faszinierende Vielfalt an Pflanzen und Tieren, die dort vorkommen. Zudem sollen sie ein besseres Verständnis für Ökosysteme im Allgemeinen und für arktische Lebensraume im Besonderen gewinnen – und ein Bewusstsein für deren Verletzlichkeit sowie für die Dringlichkeit ihres Schutzes.

Was inspiriert Sie auch nach einem lebenslangen Wirken in der Wissenschaft weiterhin?

Uli: Als Wissenschaftler verliert man seine Neugierde nicht mit dem Eintritt in den Ruhestand. Ich mochte weiterhin lernen, entdecken und Fragen stellen. Jede Reise bringt neue Erkenntnisse – selbst an Orten, die ich bereits mehrfach besucht habe, wie etwa Spitzbergen. Ich lerne auch viel von meinen Mitreisende und Kolleginnen und Kollegen. Manche bringen Ideen ein, die ich zuvor nie in Betracht gezogen habe. Andere verfügen über ein tieferes Wissen über bestimmte Regionen als ich. Genau da macht diese Arbeit so spannend.